教科教育

教科教育について

多様な価値観を持つ人々との共生が求められるグローバル社会で、主体的に活躍できるよう、input(情報を収集すること)→intake(得た情報を知識として深めていくこと)→output(得た情報を基に、自分のことばで発信すること)の3ステップを意識した教育を行う「Global Arts」は、国際理解教育プログラムだけでなく、教科教育でも実践されています。

中学の学び

中学においては、学習習慣の確立と基礎学力の充実をめざし、少人数のクラス編成を敷いています。カリキュラムにおいては主要5教科の授業数を十分に確保。6年一貫教育プログラムを組んでいるため、先取り授業も行われています。

中学校での5教科時間数(週当たり)

| 国語 | 英語 | 英会話 | 数学 | 社会 | 理科 | 探究総合 | その他総計 | |

| 中学1年生 | 4 |

4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 34 |

| 中学2年生 | 4 |

5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 |

| 中学3年生 | 6 |

5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 34 |

高校の学び

高校3年次を大学受験対策にあてるため、高校2年末までに主要教科を履修し終えるようカリキュラムを組んでいます。高校2年次より、進路に応じたコース制をとっており、自分に必要な授業を履修します。選択科目のほとんどが少人数、習熟度別授業であるため、個々の力に応じた適切な指導が実践できます。

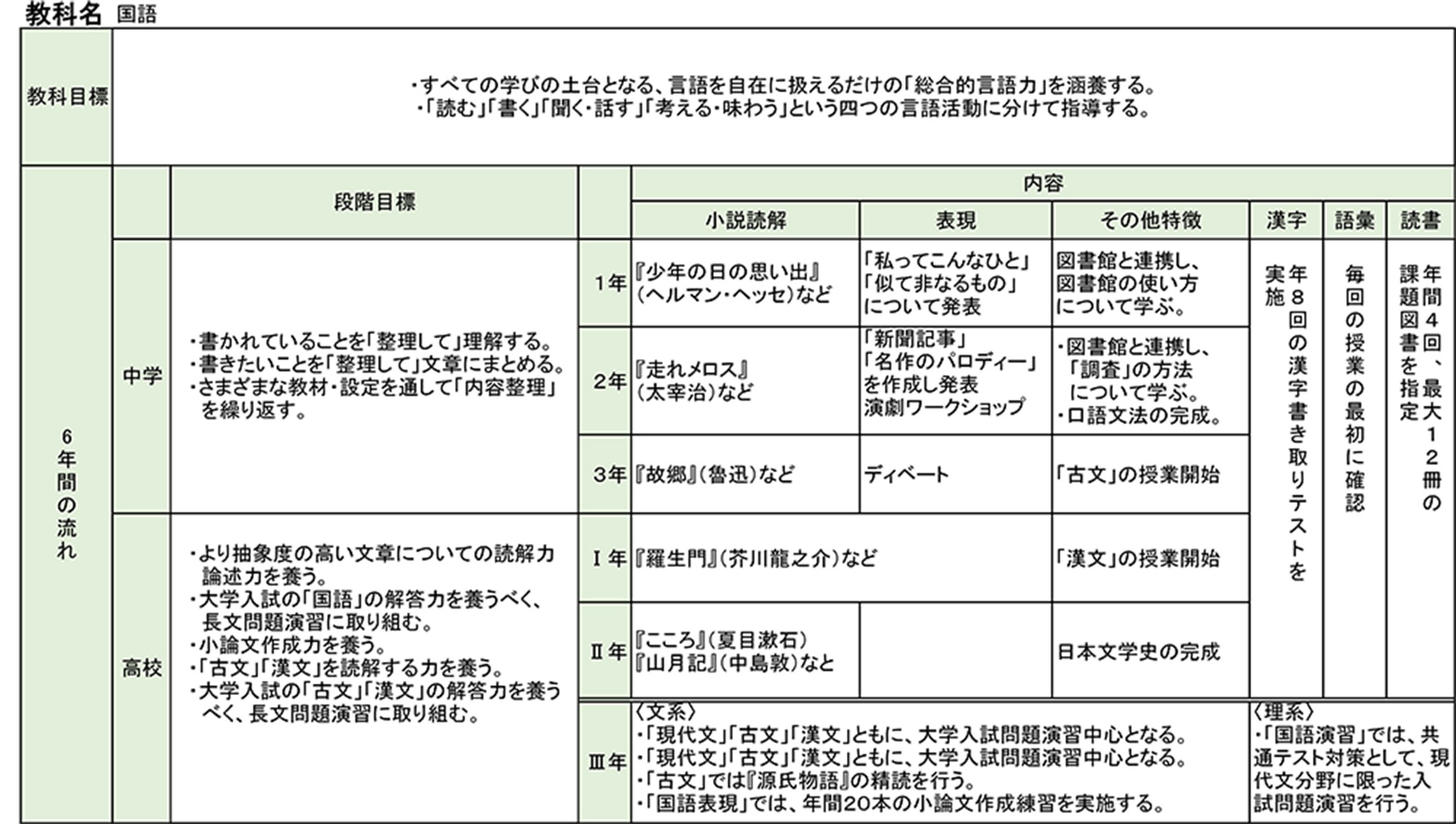

国語

授業の特色

-

input … 新聞を読むこと。全員に新聞を配布して一面から一通り新聞に目を通す。

-

intake … インタビューする方や内容、方法、記事の書き方について話し合う。

-

output … 実際に新聞記事を書く

国語科では「読む」「書く」「聞く」「話す」の4技能についてバランス良く伸ばすことを目指しており、中1中2では、「聞く話す」という話し合いや発表を主にした授業を週に1時間行っています。中1では、聞き手に伝わる自己紹介や、図書室で調べ学習をして発表する「似て非なるもの」を行い、みんなの前でわかりやすい発表をする、クラスメイトの発表を聞き相互理解する、という学習をします。そして中2では、新聞を使った授業やニュースキャスター体験などをしますが、以下新聞を使った授業のご紹介です。まず最初に、全員に新聞を配布して、新聞の構成、見出しの作り方などを確認します。最近は新聞を購読していないご家庭も多く、ちゃんと全部見てみると「意外と面白い」という声が毎年挙がります。

次に、女子聖学院の先生や職員の方にインタビューして、記事を書きます。これはネイト先生のインタビュー記事です。

とても興味深いことを生徒たちが聞き出して記事にしています。(この記事は5,6人のグループで作りました)朝日新聞の「ひと」という、話題の人を紹介する記事をもとに、インタビューする方を決め、その方について同級生のみんなが知らない、そして知らないであろうことを考えます。話し手が話しやすい聞き方について話し合い、インタビュー内容を決め、きちんとアポを取ってインタビューさせていただきます。そして、伺った項目に基づいて、その方の物語、ストーリーを作る、というのがこの授業の課題です。質問&答えという形ではなく、インタビューをもとに班で相談して、お人柄が伝わるストーリーを書きました。上手に聞く聞き方、それをもとに物語を組み立てること、読みやすい記事の書き方、などを5、6人のグループみんなで協力して作成しました。

6年間の流れ

数学

数学を「使える力」として育てる― “使える”数学で、未来を切り拓く ―

女子聖学院の数学教育では、知識の詰め込みや暗記に頼るのではなく、「考える力」「説明する力」の育成を重視しています。単に正しい答えを出すことが目的ではなく、「どう考えたのか」「なぜそう思ったのか」といった思考のプロセスに注目し、生徒の論理的な思考や多面的な見方を尊重します。たとえ答えが間違っていても、そこに至るまでの考え方を大切にすることで、より深い理解と自己表現力が身についていきます。

授業では、友達同士で教え合う活動も大切にしています。友達に教えることで「説明する力」が身に付きます。友達と協力しながら答えを導き出す経験も大切です。数学の答えを導くための道筋は、社会に出たときの「交渉力」や「説得力」にもつながります。数学は、単なる受験の道具ではなく、将来、社会で活躍するための実践的な力となります。

Global Arts教育との連携― 数学は社会とつながる「言語」 ―

AIや通信技術の進化により、現代社会に出てから求められるのは、論理的に考え、情報を読み解き、課題を創造的に解決していく力です。数学は、まさにこのような思考の土台であり、女子聖学院が重視するGlobal Arts教育と深く結びついています。

本校の数学教育では、教養としての論理的思考や情報処理力を培いながら、理工農・医療系などへの道も切り拓いていきます。また、数学的な思考力は、経済学・心理学・教育・運動科学など、幅広い分野で活かすことができます。

ICTを活用した授業や課題により、生徒たちは「知識を得る」だけでなく、「自分で調べ、考え、伝える」ことに挑戦し、学びの主役となっていきます。これこそが、変化の時代に求められる「主体的な学び」となります。

生徒一人ひとりの力を信じて

中学生になると、「算数」から「数学」へと名前が変わります。新しい公式を覚えることにより、多くの視点を持つことができ、算数が苦手な人も、楽しく「数学」を学ぶことができます。例えば、中 1 で学ぶ「正負の数」では、トランプゲームを取り入れ、ゲーム感覚で楽しく数感覚を身につけることができます。

また、普段の授業はもちろんのこと、JSG 講座や学習室など、繰り返し学べるフォロー体制も充実しています。算数が得意な人も苦手な人も、小学校とは違う新しいアプローチから楽しく学び、新しい知識を得て「数学」として思考を深めていきましょう。

数学は一生の学びの土台に

“使える数学”を身につけることで、他教科の理解が深まり、中高での学び、さらには社会での実践力につながっていきます。私たちは、生徒が「自ら学び続ける姿勢」を持つことこそ、未来への最大の力になると信じています。良い点数が取れれば終わりではなく、数学を将来に役立て、社会に貢献できる人材へと成長してほしいと願っています。

理科

理科の学びの環境

本校の理科は、中学では物理・化学・生物・地学の4分野を偏りなく学び、自然科学全体を見渡す力を養います。幅広い知識と多面的な思考を土台とすることで、将来につながる確かな学びを育てています。高校ではⅠ年次に「生物基礎」と「化学基礎」を全員が履修し、生命活動や化学反応を理解する基盤を築きます。Ⅱ年次からは文理に分かれ、それぞれの進路や関心に応じた科目を選択。知識を深めるとともに、「なぜそうなるのか」を問いながら学ぶことで、探究心を大切に育みます。

理科の教育目標

1.中学理科─幅広い知識と観察力を養う─

本校の中学理科は、市販の教科書に依らず、独自のカリキュラムとオリジナル教材で進められます。入学直後には「植物の冬芽観察」などを課題とし、生徒一人ひとりの観察眼と発想を尊重します。理科的な正確さよりも、自分なりに自然をとらえる姿勢を大切に評価しています。また、長期休暇には自由研究を課し、日常から生まれる疑問を深く探究する機会を設けています。さらに、生物・地学分野の学びには防災教育を取り入れ、自然災害への理解を深めています。

2.高校理科─興味と進路に応じた深い学び─

高校Ⅰ年では「生物基礎」「化学基礎」を必修とし、理科の基盤を確立します。Ⅱ年次以降は進路に応じた科目選択が可能です。文系生徒には「地学基礎」や「生物」関連科目を配置し、看護・栄養系などの進路にも対応。理系生徒は「物理」「化学」「生物」から2科目を選び、専門的に学びを深めていきます。授業では知識の暗記にとどまらず、生徒の疑問を大切にし、映像教材や実験を取り入れながら、理解を実感できる学習を行います。

3.理科の視野を広げる「理科見学旅行」

1970年より続く伝統行事「理科見学旅行」では、毎年40名ほどの希望生徒が全国各地を訪れます。海岸線の地形や震災学習、鉱山の金属資源や公害の歴史、伝統産業における染料など、多彩なテーマを現地で学びます。さらに、その土地の食文化や暮らしにも目を向け、科学と人々の生活・文化との結びつきを体感します。「楽しい旅行」を超えて、日常の景色や体験が理科と結びついていることに気づく――本校ならではの学びの機会です。

学びの成果

理科は単なる知識の積み重ねではなく、自然や社会の仕組みを理解し、未来を切り拓く力を育てる学問です。本校の理科教育は、生徒一人ひとりの好奇心を大切にしながら、観察力・探究心・思考力を伸ばし、「学ぶことの喜び」を実感できる環境を整えています。

社会

授業の特色

女子聖学院の社会科では「平和をつくりだす人」と「将来の主権者」を育てることを目標に授業を組み立てています。地理・歴史・公民のそれぞれの分野において、上記の2つを考えながら学びを深めていきます。 社会科と聞くと皆さんはどのように学習をしていくイメージを持つでしょうか。多くの方が「暗記科目」としてとらえているのではないかと思います。しかし、社会科は単なる暗記科目ではなく、私たちの生活と深く関わりのある内容を、様々な分野で結びつけ、活かしていく教科です。 例えば、「主権者」と聞くと公民分野で学習することと思う人が多いかもしれません。これから主権者として生きていく皆さんは、国内の政治がどのように行われていて、経済がどのように回っているのかを知る必要があります。そのためには、経済を回していく労働者や消費者がどのような仕事をしていて、どのような生活をしているのかを学び、体感をすることが求められるでしょう。

じぶんを育む学び

その背景には、日本における農業はどのような現状なのか、観光産業はどのように進んでいるのか、さらに諸外国はどうなのか、また文化やその文化が形成された理由を自然科学の側面から考える機会は地理分野の中に多く存在しています。 また、これまでどのような段階を経て国が発展してきたのか、どのような出来事があって現在の日本や世界があるのか、日本や世界の文化がなぜ異なるのか人文科学の側面から学ぶ機会は歴史分野の中に多く存在しています。 そして地理分野や歴史分野で学んだことの中身がどのように構成されているのかを公民分野で学びます。このように、社会科の中に存在する分野はすべてつながりを持っていて、それぞれの学びをつなげたときに初めて知識が身になり、活かされるのです。 社会科では中学2年生で行う鎌倉見学、中学3年生で行う刑事裁判傍聴など、フィールドワークを通して実体験として学びを深める機会を用意しています。 さらに、毎年「戦争と平和を考える日」をという学校行事が実施され、日本がこれまで戦争とどのように向き合ってきたか、被害だけでなく日本がしてしまったことについても、実際に当時経験をされた方を招いて話を聞きます。行事だけでなく、授業内で映像を見る、実物を手に取る、農産物を食べるなど、机上で学ぶだけでなく、実際に体で感じ取る機会を多くつくっています。 現代の社会で様々な苦境や課題が存在している中で、それらのことを「遠くで起こっていること」ではなく「自分事」としてとらえ、学びを深める中で自分自身に何ができるか、深く理解することでどのような社会貢献ができるかを「教師と生徒がともに考える」。これらは女子聖学院の社会科が目指す教科としての目標であり、大切にしていることです。

聖書

授業の特色

本校はキリスト教信仰により建てられた学舎です。聖書は本校の土台であり、聖書科は本校の建学の精神を体現する教科です。授業では神により愛され、命を与えられ、生かされていることを学びます。生徒の生きる現代の様々な課題を聖書を通して読み解き、生きる力を養います。日々行われる礼拝で語られる聖書の言葉を自らのものにし、与えられた人生を喜びを持って受け止める心を涵養します。

じぶんを育む学び

聖書において教えられている重要な教えに謙遜があります。自らを絶対視する思いから解放され、祈りの中で問題の解決を求め、他者の言葉に耳を傾ける心の姿勢です。そこから生まれる開かれた心は、より広い世界へ進むための扉となります。聖書を学ぶことは課題の多い世界と将来へ身を向ける勇気を与えます。神により命を与えられている喜びはすべてのことに無限の可能性を見出す力となるのです。

学びの成果

聖書の授業においては、まずそれぞれの存在が神により命を与えられ肯定されていることを重要視します。この聖書科の特性は生徒に「自分はここにいてよいのだ」「自分の存在が喜ばれている」という安心感を与えます。学期ごとに課される教会レポートは、自分の生涯にわたる居場所が世界に広がっていることを体感させる大切な機会となっています。

保健体育

教科の目的

生涯にわたって健康を主体的に考え、実践できる基礎を身につける。

賢く力強い女性の育成(『本質を考える力』をつける)。

教科目標

「わかってできる 楽しい保健体育の授業」

-

まずは出席しましょう

-

安全な環境をみんなでつくっていきましょう

-

理解していることはできるように、できることはわかるようにしましょう

-

スモール目標を達成していきましょう

-

おたがいに時間を守りましょう

-

最後まで諦めないで

じぶんを育む学び

保健体育科は、生徒が生涯を通して健康・安全について学び続けるための基礎を身につけること、また生涯を通し地球規模の視野に立って健康問題の解決を展望できるような教養を身につけること、すなわち保健体育の学力向上と、賢く力強い卒業生の育成を目指します。 教師は授業で、生徒の自主性が育つように土台をつくり、運動会行事では組織の運営を見守りながら任せることを大事にします。なぜなら、生徒が「本物の幸せ」をつかむことを望むからです。生徒は「授業をつくる」・「運動会を創る」過程で、自分の仕事を通して「わかり合う・支え合う・高め合う」という関係性を築き、信頼を得るプロセスを学びます。自分の課題とみんなの問題に対峙しつつ困難を乗り越える喜びを体感し、達成感を味わいます。この体験が自立した女性へとつながるのです

学びの成果

保健体育の教育目標は「実技への参加」であるため、生徒は能動的に授業に参加しています。また、日々の授業の延長に本校一大行事の運動会があり、運動会は保健体育の全ての目標を具体化した行事です。運動は苦手でも運動会は好き、という生徒もおり、競技指導者として、プレーヤーとして、そして運営役として運動会で学び、そこから進路を見出す生徒も多いです。運動会での経験が、大学や社会に出てから他者のために働くことにつながっていきます。

技術家庭

授業の特色

家庭科は、衣・食・住の学びを通して「自分で生きていく力」を育むことを目的としています。中学では包丁テスト、シューズケースづくり、かっぽう着製作などを通じて基礎的な調理技術、裁縫技術を段階的に身につけ、高校家庭科へとつなげます。高校では、さらに難易度の高い調理やドレス制作など、より高度で多角的で実践的な学びへ発展させ、生徒の創意工夫を深めていきます。

じぶんを育む学び

こうした実践型の学びは、「Global Arts 教育─じぶんを、育む─」が掲げる「創造的な課題解決」「教養と技術」「主体的な学び」と深く響き合います。栄養学・環境科学・被服学・デザインなど多面的な知識を背景に、自分で課題を設定し、試行錯誤を経て生活に活かすプロセスは、学びの3ステップ(基礎習得→応用・協働→社会への発信)の流れそのものです。家庭科で得た生活設計力は、生徒一人ひとりの「自らの可能性を広げる」礎となり、将来の進路選択を支える実践知として機能しています。

学びの成果

生徒は自作のシューズケースを日常的に使ったり、ファッションショーで手掛けたドレスを披露したりと、成果を「外」へ発信します。こうした成功体験は自己肯定感を高め、管理栄養士や被服の進路に結びつく事例も毎年見られます。家庭科は、作品づくりの達成感と仲間と築く協働を通して、生活の現場で力を発揮できる主体的な学び手を育成しています。

芸術(音楽)

授業の特色

音楽科では、音楽によって心を耕し、人と響き合う力を養うことを教育の柱としています。合唱・創作・鑑賞といった多角的な学びを通して、感性や表現力を磨くとともに、他者と協調しながら一つの作品をつくり上げる協働性を育てます。中高一貫の6年間を通して、生徒一人ひとりの個性や想いに寄り添いながら、音楽に対する深い理解と自ら考え続ける姿勢を大切にしています。音楽を「覚える」だけでなく、「感じ、考え、伝える」ことに重きを置いた授業を展開し、演奏や発表、日々の対話を通じて、生徒の内面の成長を丁寧に育みます。

じぶんを育む学び

本校の「Global Arts 教育-じぶんを、育む-」の理念に基づき、音楽科では創造的な課題解決力、幅広い教養、そして主体的に学び続ける力を育むカリキュラムを展開しています。「学びの3ステップ」においては、まず音に触れ、次にその背景や構造を理解し、最後に自分の言葉や音で表現するプロセスを重視。そこには、音楽を通じて自分自身を深く見つめ、他者と共感し、社会とつながるという体験が組み込まれています。音楽を学ぶことで得られる多面的な思考力や表現力は、将来さまざまな分野で「自らの可能性を広げる」力へとつながっていきます。

女子聖学院の音楽教育は、音楽の知識や技術を超えて、生徒一人ひとりが「何を感じ、どう生きるか」を問いながら、社会に貢献できる人へと成長するための土台となるものです。

芸術(美術)

授業の特色

絵を描くことも物作りも、一人で取り組むことができます。それでも美術を集団で行う意義は、「他者の存在」があるからです。美術は皆が同じ題材に取り組んでも、一人ひとりで結果が異なる教科です。美しく完成させた作品も、一見技術が拙く見える作品も、何とも味わいがある作品も、残念ながら途中で挫折して完成したのか微妙な作品も・・・全てに正解も不正解も無いそれぞれの結果があります。自分の作品の過程と結果を追求し、その上で周囲の友人の過程と結果を知ることで様々な形の「題材へのアプローチ法」を吸収することができます。世界には数多くの美しいもの・素晴らしいもの・心を動かすものがあります。感性には正解がありません。多くの友人と共に自らの感性を磨き、他者の感性を認めあっていく教科でありたいと思います。

じぶんを育む学び

描きたいものを描き、作りたいものを作る力を得るために、中学では基礎的な力を育んでいきます。「物の見方・描き方・作り方」といった技術を培い、「色のメカニズム・材料の特徴・道具の使い方」といった知識を中学で身につけ、高校ではその力を自分の表現活動に繋げていきます。単なる自己表現に終わらず、社会との繋がりを考えて制作していきます。女子聖学院の生徒の作品はとても色鮮やかです。生徒の瑞々しい感性と、授業で身につけた美術の力が合わさり出来上がった作品を、是非ご覧になってください。

学びの成果

電子タブレットの導入は、美術に大きなメリットとデメリットをもたらしました。リアルタイムで時代も国も超えた様々な作品を見ることが可能になった半面、自分の頭で考えて作品のアイデアを出すという行為を飛ばしてしまう生徒が増加しました。「自らの頭で考え、悩みながらひたすら手を動かして制作する」。そのような活動を求め、授業カリキュラムを年々作り変えています。今年度から始めた「中3 立体自画像」は、「一番自分らしい顔」を粘土で立体的に作っていく題材です。鏡に映る自分の姿を追求し、時に自分に触れて感触を確かめながら、手を粘土だらけにして集中して取り組む姿を見せてくれました。